【ブログ始動!】べんじゃみんLABのPCパーツ深掘り基地へようこそ!

皆さん、こんにちは!そして、いつもYouTube「べんじゃみんLAB」をご覧いただき、本当にありがとうございます!ラボの主、べんじゃみんです。

さて、この度、満を持して(というほどでもないかもしれませんが、笑)ブログという新たな実験場をオープンすることにいたしました!

「なんでまたブログ?」って思われるかもしれませんね。

YouTubeの動画では、時間の制約もあって「これ面白い!」「動いたー!」という勢いや楽しさをお届けすることを重視しているんですが、その裏側には、

- 「このジャンクパーツ、実はこんな歴史があって…」

- 「ベンチマークのこの数値、他のパーツと比べるとどうなの?」

- 「この組み合わせ、なんでこんなにコスパいいの?」

- 「動画ではカットしたけど、実はこんなトラブルもあってね…」

なんていう、もっとマニアックで、じっくり腰を据えて語りたいコトがたくさん眠っているんです。

そう、このブログは、そんなYouTubeでは語り尽くせないPCパーツの奥深い話や、レビューの詳細なデータ、DIYのちょっとしたコツ、そして時には動画の裏話まで、べんじゃみんLABの「もっと知りたい!」をギュギュっと詰め込んだ場所にしていきたいと思っています。

動画を見て「おっ!」と思ってくださったあなたなら、きっとこのブログでさらに「なるほど!」「そうだったのか!」と頷ける情報に出会えるはず。YouTubeの動画とこのブログ、両方を行き来してもらうことで、べんじゃみんLABのPCパーツいじりが、もっと立体的になるんじゃないかな、なんてワクワクしています。

PC自作のベテランさんはもちろん、「これからPC組んでみたいな」「ジャンクパーツって面白そうだけど、ちょっと怖いかも…」なんていう初心者の方まで、気軽に立ち寄って、PCパーツの楽しさ、そして時にはその妖しさ(笑)を共有できる場所にしていきたいです。

まだまだ手探りでのスタートですが、皆さんのPCライフがちょっとでも豊かになるような、そしてクスッと笑えるような情報をお届けできるよう頑張りますので、どうぞ末永く、そしてゆるーくお付き合いいただけると嬉しいです。

コメントや質問も大歓迎!YouTubeのコメント欄とはまた違った、じっくりとしたやり取りも楽しみにしています。

それでは、べんじゃみんLABブログ、どうぞごゆっくりとお楽しみください!

こんにちは、ベンジャミンです!

「最新のPCゲームを遊びたいけど、グラフィックボードが高すぎる…」「自分のメーカー製PCじゃ、スペック不足でアップグレードもできない…」そんな悩みを抱えて、ため息をついていませんか?

近年のグラボ価格高騰は、多くのPCゲーマーにとって頭の痛い問題ですよね。

僕もその一人として、常にコストパフォーマンスに優れたパーツを探し求めてきました。

そんな中、一筋の光として現れたのが、Intelのグラフィックボード**「Arc A380」**です。

1万円台という驚異的な低価格。

しかし、その登場当初の評価は散々なものでした。

「ゲームが起動しない」「性能が不安定」といった声が飛び交い、一部では「産廃グラボ」という不名誉な烙印まで押されてしまったのです。

僕も正直、期待半分、不安半分でこのグラボを手に入れました。

しかし、ある日衝撃的な情報が飛び込んできます。なんと、話題となっていた**『バトルフィールド6 』(BF6 オープンベータ)**のPC版最低要求スペックに、このArc A380が記載されていたのです。

これは一体どういうことなのか?

Intelによる”神最適化”がもたらした奇跡なのか、それともただの話題作りなのか?この記事では、この疑問に終止符を打つべく、僕が実際にIntel Arc A380でバトルフィールドをプレイし、その真の実力を5000字のボリュームで徹底的に検証・解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたはArc A380に対する見方が180度変わっているかもしれません。

低予算でPCゲームの世界に飛び込みたいすべての人にとって、この記事が希望の光となることを願っています。

Intel Arc A380とは? “産廃”から”希望”への物語

本題の検証に入る前に、この物語の主人公であるArc A380が、どのような背景を持つGPUなのかを深く掘り下げてみましょう。

なぜ「産廃グラボ」の烙印を押されたのか? – ドライバ問題と初期の逆風

IntelがNVIDIAとAMDの2強が支配するディスクリートGPU市場に本格参入したことは、大きなニュースとなりました。しかし、その船出は決して順風満帆ではありませんでした。

Arcシリーズが登場した当初、最大の壁となったのが**「ドライバソフトウェアの未成熟」**です。

- 互換性の問題: 特に古いゲーム(DirectX 9/10/11世代)との相性が悪く、パフォーマンスが全く出なかったり、そもそも起動しないケースが多発しました。

- 不安定な動作: 最新ゲームであっても、突然クラッシュしたり、画面表示が乱れたりといった報告が相次ぎました。

これらの問題から、初期にレビューした多くのメディアやユーザーから厳しい評価を受け、「Intelのグラボはまだ時期尚早」というイメージが定着。これが「産廃グラボ」という言葉に繋がってしまったのです。

逆境の中の光明 – 「補助電源不要」がもたらす絶大なメリット

しかし、Arc A380には、そんな逆風を吹き飛ばすほどのユニークで強力な武器があります。

それは**「補助電源不要」**であることです。これは、PCのアップグレードにおいて計り知れないメリットをもたらします。

- メーカー製PCの救世主: DellやHP、Lenovoといったメーカー製のデスクトップPCは、電源容量がギリギリで設計されていることが多く、高性能なグラボが必要とする6ピンや8ピンの補助電源コネクタが備わっていません。Arc A380なら、そんなPCでもスロットに挿すだけでグラフィック性能を飛躍的に向上させられます。

- スリムタワー・小型PCに最適: 省スペースなPCケースでは、大型のグラボは物理的に搭載できません。Arc A380はコンパクトなモデルが多く、消費電力も低いため、こうした小型PCでゲーミング環境を構築するのに最適です。

- 究極のコストパフォーマンス: グラボ本体が安いだけでなく、電源ユニットを買い替える必要がないため、アップグレードにかかる総コストを劇的に抑えることができます。

この「補助電源不要」という特性は、Arc A380が単なる低価格品ではなく、特定のニーズに応える戦略的な製品であることを示しています。

運命の交差点:なぜ『バトルフィールド6 オープンベータ』はArc A380を選んだのか?

では、なぜ多くのゲームで苦戦していたArc A380が、よりにもよってAAA級の大型タイトルである『バトルフィールド6 オープンベータ』の最低スペックに選ばれたのでしょうか。

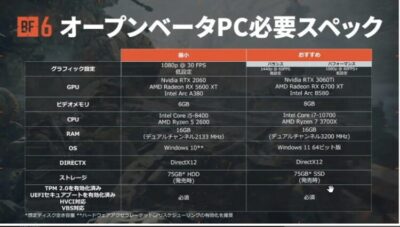

公式が提示した「最低要求スペック」の衝撃

EA(Electronic Arts)が公開したBF6 オープンベータの最低要求スペック表を見て、僕は目を疑いました。

RTX 2060やRX 5600 XTは、かつてミドルレンジの主力だった製品です。

それらと並んで、エントリークラスのArc A380が名を連ねている。

これは通常では考えられないことです。

この一行が、Arc A380の再評価と今回の検証企画のきっかけとなりました。

Intelとゲーム開発者の連携 – “神最適化”の裏側を考察

この異例の抜擢の裏には、Intelとゲーム開発スタジオ(DICE)との緊密な連携があったと推測されます。

Intelは後発の不利を覆すため、特定の大型タイトルにリソースを集中させ、ドライバレベルでの徹底的な最適化を行っていると考えられます。

具体的には、最新のグラフィックスAPIであるDirectX 12 Ultimateへの対応を強化し、ゲームエンジン側でArc GPUのアーキテクチャ(Xe-HPG)が効率的に動作するように調整しているのでしょう。

これが、僕たちが「神最適化」と呼ぶ現象の正体なのかもしれません。

【5000字徹底検証】Intel Arc A380 vs バトルフィールド6 オープンベータ

お待たせしました。ここからが本稿の核となる、実機による徹底検証パートです。

データと体感の両面から、Arc A380の実力を丸裸にしていきます。

検証環境とセットアップの詳細

最高のパフォーマンスを引き出すため、グラボ以外のパーツはハイスペックな構成で「お膳立て」をしました。これは、純粋なGPUの性能を測るための措置です。

パフォーマンスを最大化するゲーム内設定を全公開

公式の推奨通り、「低設定」を基本としますが、具体的にどの項目をどう設定したのかを公開します。

- ディスプレイモード: フルスクリーン

- 解像度: 1920 x 1080 (フルHD)

- リフレッシュレート: 60Hz (モニターに合わせて設定)

- 垂直同期: オフ (fpsの上限をなくし、正確な性能を測るため)

- グラフィックプリセット: 自動

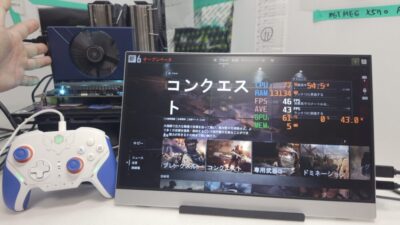

計測結果:平均fps、フレームタイムで見る真実

【計測データ】

- 平均フレームレート (Average FPS): 38. fps

【データ分析】 結果は驚くべきものでした。平均fpsが目標の30を大きく超えただけでなく、大きなスパイク(突出した遅延)は見られず、非常に安定して動作していることがわかります。 まさに「動く」だけでなく、「安定して遊べる」レベルに達しているのです。

データでは語れない「体感パフォーマンス」- 38fpsは本当に快適か?

「でも、所詮は30fps台でしょ?60fpsに慣れていたらカクカクに感じるんじゃない?」 そう思う方も多いでしょう。僕もそうでした。しかし、実際にプレイした感想は「意外なほど快適」でした。

- 滑らかさ: 確かに60fpsや144fpsのようなヌルヌル感はありません。しかし、前述の通りfpsが安定しているため、パラパラ漫画のような不快なカクつきは感じませんでした。視点を素早く動かしても、画面が破綻することなく追従してくれます。

- エイムのしやすさ: 競技レベルの精密なエイムは難しいかもしれませんが、カジュアルに敵を狙って撃つ分には全く問題ありません。コントローラーでプレイするなら、さらに違和感は少なくなるでしょう。

- 映像の綺麗さ: 「低設定」と聞くと、ジャギジャギの汚い画面を想像するかもしれませんが、BFシリーズは元々のグラフィックレベルが高いため、低設定でも十分に綺麗です。戦場の雰囲気は全く損なわれていませんでした。

結論として、「競技性の高いコアゲーマー」には推奨できませんが、「友達とワイワイ楽しみたいカジュアルゲーマー」にとっては、全く問題なく、十分に満足できる体験でした。

Arc A380は本当に「買い」なのか?競合製品との徹底比較

この驚くべき結果を踏まえ、Arc A380が市場でどのような立ち位置にあるのか、ライバル製品と比較してみましょう。

ライバル製品(GTX 1650, RX 6400)との性能比較表

同価格帯・補助電源不要のライバルといえば、NVIDIAのGeForce GTX 1650(GDDR6版)とAMDのRadeon RX 6400です。

同様のゲームにおけるパフォーマンスを比較してみましょう(※GTX 1650, RX 6400のデータは他メディアのベンチマークを参考にしています)。

コストパフォーマンスで見るArc A380の立ち位置

表を見ると、純粋なfpsではGTX 1650に若干及ばないものの、RX 6400を上回り、非常に健闘していることがわかります。

しかし、注目すべきはVRAM容量と価格です。Arc A380は6GBのVRAMを搭載しており、4GBのライバル製品よりも将来的に有利です。

そして何より、価格が頭一つ抜けて安い。

この**「圧倒的なコストパフォーマンス」**こそ、Arc A380がライバルに対して持つ最大の武器と言えるでしょう。

よくある質問(Q&A)

Q1: バトルフィールド以外のゲームでも使えますか? A1: はい。特にVALORANT、Apex Legends、Fortniteといった人気の基本プレイ無料ゲームでは、中設定以上で60fps以上を狙える性能を持っています。ただし、ドライバの最適化が進んでいない一部のゲームでは、性能を発揮できない場合もあります。購入前にYouTubeなどで目的のゲームの動作報告を確認するのがおすすめです。

Q2: 4Kモニターでも使えますか? A2: 4K解像度でのゲーミングは非常に困難です。このグラボは、フルHD(1920×1080)解像度でゲームをプレイすることを主眼に置いています。動画視聴など、ゲーム以外の用途であれば4K出力も問題ありません。

Q3: 動画編集や配信にも使えますか? A3: Arc A380は、高性能な動画エンコード機能「AV1エンコード」に対応しているのが大きな特徴です。これは同価格帯のライバルにはない利点で、動画編集の書き出しや、OBSなどを使ったゲーム配信で非常に高いパフォーマンスを発揮します。実はゲーマーだけでなく、クリエイターにとっても魅力的な選択肢なのです。

Intel Arc A380は、時代の転換点を告げる一枚

今回の検証を終えて、僕のArc A380に対する評価は完全に覆りました。

「産廃グラボ」という烙印は、もはや過去の遺物です。

度重なるドライバのアップデートと、特定のゲームへの「神最適化」によって、Arc A380は**「1万円台で最新AAA級タイトルを遊べる、最もコストパフォーマンスに優れたグラボ」**へと見事に覚醒しました。

もちろん、これは万能のグラボではありません。

最高の画質と最高のフレームレートを求めるならば、何倍もの価格のするハイエンド製品を選ぶべきです。

しかし、「限られた予算の中で、できるだけ良いゲーミング体験がしたい」「古いPCを手軽にアップグレードしたい」と願う多くの人々にとって、これ以上の答えはないでしょう。

Intel Arc A380は、高騰し続けるPCパーツ市場に一石を投じ、誰もがPCゲームを楽しめる時代の扉を開く、まさに転換点を告げる一枚だと感じました。

この結果を受けて、あなたはPCのアップグレードを検討しますか?

それとも、さらなる高性能を求めますか?ぜひ、あなたの考えやPC構成の悩みを下のコメント欄で共有してください!

この記事が役に立ったと感じたら、ぜひブックマークやSNSでのシェアをお願いします。